記者宋小海/報導

就業博覽會出現假求職者爭議事件,反而向社會大眾揭示新聞攝影在實際操作中,已形成媒體自稱之「潛規則」,突顯台灣新聞媒體在競爭下,對於「有圖有真相」,或換言之對於新聞攝影本身代表的真實意義,其界線日漸模糊。

電子媒體如何看待

此事件由電子媒體首先披露引起討論,而社會輿論最初也集中於電子媒體,但「中華民國電視學會」新聞自律委員會(無線電視),或是「衛星電視公會」(STBA)新聞自律委員會(有線電視),都表示無權過度調查各家電視台,更無法調查究竟有無記者參與安排假求職者。

在電視學會的〈新聞自律公約〉以及衛星電視公會的〈新聞自律執行綱要〉等不同規約中,皆開宗明義指出,新聞報導不得「以戲劇演出之方式模擬新聞事件」、「違反真實與平衡原則」。因此媒體若知道「應徵者」為「工作人員」演出,即是違規。

「若有媒體要求鼎泰豐找員工來假扮應徵者演戲給馬總統看,這是製造假新聞,絕不容接受,已非屬自律的範疇,我個人也不相信有任何同業這樣惡質公然造假。」STBA新聞自律委員會主委陳依玫認為,針對本案任何處置或評論,都應站在「事實」的基礎上,唯有真正的事實,不扭曲的事實,才是王道;在事實未明前,任何外界的推測引伸評論,都無助與事情的解決。

對於NCC針對本案展開調查,陳依玫指出,目前STBA新聞自律委員會並沒有調查權,籲請NCC站在監管機關的高度,客觀中立沒有預設立場,給受調查的所有新聞頻道公平與充分陳述的權利。但她也說:「其實我是不認同政府單位輕易對媒體進行調查,但是,自律委員會目前沒有調查權,由NCC調查,無奈成為唯一比較可釐清事實的辦法。」

陳依玫說,STBA新聞自律多年以來,受到學者專家、NGO團體以及NCC協助甚多,對新聞製播有一定程度的自律成果,但是就業博覽會採訪現場媒體不只STBA會員,其他媒體所為行為,無法也不該要STBA概括承受,更不應被混淆視聽。若希望有理性的媒體,期待各界以理性的方式來監督媒體。

陳依玫也舉例,就曾有某台記者要報導某家餐廳,但後來當時店裡沒有客人,他就找了幾位剛好在店家附近、過去即經常前來消費的朋友接受採訪,後來新聞主管知道此事,即警告該名記者。陳依玫表示,雖然各家媒體的標準可能不一致,但大多數的新聞工作者也都有自身的信念,不能因為少數個案而抹煞多數新聞工作者的努力。

平面媒體〈新聞圖像使用規範〉形同具文?

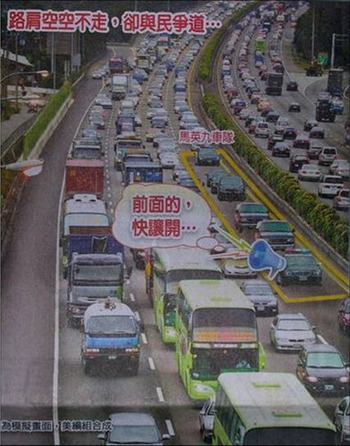

而在平面新聞攝影領域方面,台灣新聞記者協會與台灣新聞攝影研究會等組織,曾在2009年《自由時報》以美編合成不同照片圖像後,提出〈新聞圖像使用規範〉。其中條文也另指出,「在人物訪問、圖片專題時,可能會以導演方式(擺拍setup picture)拍攝環境肖像或特寫等照片,但這也是以表達受訪者工作或生活特色、個人特質的真實面向為原則」、「若是在採訪新聞事件中,因需要而採用擺拍手法時,請在圖說中揭示,以維護新聞照片的可信度。」

從條文精神可看出,攝影記者就算是因畫面「擺拍」,也是針對「受訪者」本身。此次就業博覽會出現「工作人員」轉變為「應徵者」,即也不在擺拍所容許的範圍。

然而在〈新聞圖像使用規範〉自去年2月提出後,包括記協與新聞攝影研究會等人士並未再深入討論業界「潛規則」運作,是否讓規範形同具文?

對此台灣新聞攝影研究會理事長余志偉表示,這是媒改團體共同力量的問題,當遇到議題時一時之間會相當強大,但每個聯盟成員各自屬性不同,在運作都有各自的特性與困難,沒有辦法長久維持,因此無法負荷長期的監看觀察,只能提出看法與呼籲。

余志偉說,沒有監督並不代表不關心,而是力道較弱;在遇到重大事件時,媒改成員還是會因此聚在一起,期待能夠討論這個問題,共同提出想法論述。

記協會長林朝億在〈新聞圖像使用規範〉討論當時擔任記協執行委員,他認為〈新聞圖像使用規範〉未納入電子媒體一起談,主要因為不同媒體屬性,對影像畫面的需求也不一樣。他就個人觀察指出,其實平面媒體在新聞圖像使用模擬設計,在標註都有進步,而電子媒體其實也有注意,但標示還沒有一套共通方式。

他表示,關於就業博覽會爭議,其實也沒有具體證據指出確有媒體參與,真相也仍未清楚,但此規範未來如何具體落實,以及是否擴及電子、網路等媒體,仍有待業界討論。林朝億說:「不可能訂個完全不用模擬畫面的標準把同業全部打死。」

林朝億提及,業界在某些新聞類型習慣安排店家人員或記者在鏡頭前充當消費者,做為補充畫面。但政治人物出席的場合,並不常見這樣的現象,例如元首等政治人物不小心握錯手、摔倒都可能被視為一個新聞處理,媒體若找人來補充畫面既不必要亦不恰當。

STBA新聞自律委員會主委陳依玫在《目擊者》採訪時,得知平面媒體已推動〈新聞圖像使用規範〉,她認為確實可以討論影像規範,但宜與這次博覽會事件分開處理,以免治絲益棼。她也指出,若平面媒體空有規範,沒有跨同業的自律平台與穩定的常態協調機制,是無法落實的。

潛規則反映媒體勞動狀態

至於新聞攝影本身為何會演變出「潛規則」現象,新聞攝影研究會理事長余志偉說,過去攝影記者是獨立作業,但現在公司指派繁瑣任務壓力下,被要求拍攝量變大,要什麼就拍什麼,又要期待畫面生動有力;而有些畫面也很例行公事,像是油價調整,每個禮拜都要拍民眾加油的畫面,有時就會與加油員及駕駛者協調拍攝設計角度。另外像有立委指出公車站牌設計問題,攝影記者有時也會請立委助理於站牌旁扮演民眾。

余志偉說,〈新聞圖像使用規範〉當時探討「不造假」的意義,主要在於不能使用合成的技術。至於攝影記者為了時效,有時無法等待符合身份的人,投機取巧硬找來文字記者當模特兒,這些新聞訓練也是不可以的,因為身份轉換有點落差。

余志偉指出,這種現象也反映媒體環境的勞動狀況下降,媒體經營者要求質的提昇,卻沒有相對時間與報酬,給予從業者發攝空間。若是有安排畫面,在新聞本質就要告訴讀者過程為何,攝影記者其實亦多會在圖說說明,或標註為「設計畫面」,但編輯台會考量版面,見報時不見得都會標註。余志偉說:「其實假的就要註明。」

過去新聞攝影研究會舉辦活動,提供民眾與記者對話的機會。余志偉表示,以前大眾是大眾,媒體是媒體,兩者無法對話,都是媒體強勢給予大眾訊息,而一般民眾對對新聞報導實際操作並不關心;雖然有些問題在新聞從業者眼中可能會是幼稚可笑,但就是因為媒體與民眾過去互不瞭解。

余志偉說,過去的新聞倫理與教育談的大多為理想的狀態,但有時卻忽略現在從業人員的工作狀態。新的論述如何建立、如何讓不停流動的從業人員認知到應有的論述與倫理,並延續互相教育,以及如何讓培養大眾對媒體觀察的熱情,這些成果都需要長時間才能獲得驗證。