文/香港記者協會、香港攝影記者協會

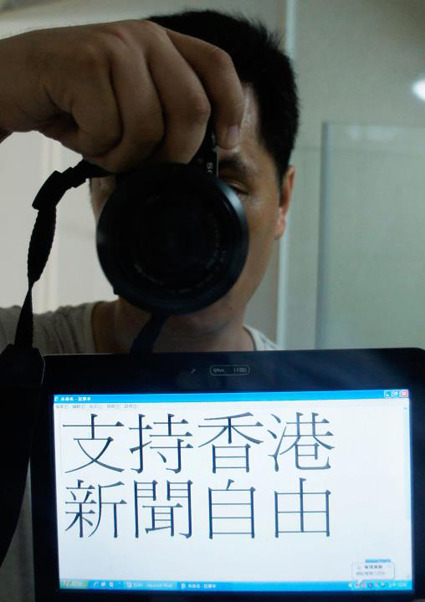

就國務院副總理李克強訪港期間限制採訪的情況和壓制表達自由的手段,香港記者協會和香港攝影記者協會表示抗議,兩會憂慮,這種在自由人權上開倒車的做法,會成為恆常安排,把香港推向警察城市邊緣。

聯合國人權委員會第34號「一般意見」指出,自由而不受限制和審查的新聞界及傳媒,對確保社會上每一個人得以享有表達自由和國際人權公約所保障的其他自由,至關重要,亦是建設民主社會的基石之一。可是,香港記協和攝協發現,香港傳媒所受限制日益增多,令建設民主社會的基石日漸動搖。

據前線新聞工作者反映,李克強訪港期間的活動,公開讓傳媒採訪的機會比過往為少,更多的是等待政府新聞處和官方傳媒機構發放經剪輯的片段或稿件予新聞界取用,有關轉變,雖非由李克強訪港開始,但卻將這種中央統一發放信息的傳媒喉舌化的趨勢凸顯出來。我們對此,絕不接受,促請港府改弦更張,重新返回公開透明社會的道路。

更令香港記協和攝協憤怒的是,警方聲稱尊重新聞自由,實際上極盡打擊的能事。警方一是把場外的採訪區設於遠離活動的地點,令記者難以觀察,遑論履行採訪天職;一是在記者區前以人牆阻擋記者拍攝,完全背離《警察通例》指示警務人員須配合傳媒工作和不妨礙傳媒攝錄工作的要求。

其次,警方一些形如中國公安的阻撓採訪行為,亦令人不齒。在警方抬走一名進入警方所謂的核心保護區的當區居民時,一名身穿黑衫、胸戴襟章的懷疑警員竟按下攝影師的攝影鏡頭,又拒絕透露身分及出示委任證,一如在中國採訪不時遇到的「不明身分打手」。香港政府聲稱透明施政,若此,警方豈能容許這種以隱秘身分執法的情況在其管轄範圍內出現!

作為捍衛言論自由的組織,我們也不滿警方在多個場合過度限制示威者的表達自由,示威區的設立遠至令市民的訴求不被官員聽見或看見,是剝奪基本法賦予市民的表達自由。而其限制示威人士出入領導人活動所在區域的手法亦極其粗暴,遠超合理的標準。

凡此種種,均令我們憂慮,香港有朝向專制警察城市發展的跡象。為保障港人應有的表達自由和香港賴以成功的核心價值,我們要求港府承諾,以實際行動維護新聞自由和表達自由,以公開公平的原則作出採訪安排。

我們更要求警方真誠落實尊重新聞自由的規定,檢討是次中央領導人訪港活動安排,避免日後再出現限制新聞自由和表達自由的情況,並向受影響的各界人士,包括新聞界致歉。

2011年8月20日