《民眾日報》副社長張弘光4日下午出面指控兩位「前」董事長蔡豪、王世均惡性互爭經營權,恐影響員工工作權益,但張弘光的說法並未獲雙方承認。(記者宋小海攝)

《民眾日報》副社長張弘光4日下午出面指控兩位「前」董事長蔡豪、王世均惡性互爭經營權,恐影響員工工作權益,但張弘光的說法並未獲雙方承認。(記者宋小海攝)

記者宋小海/報導

發行已將屆滿一甲子的《民眾日報》爆發經營權爭議,3年前「中臺灣報業股份有限公司」負責人林文雄與當時《民眾日報》董事長王世均相關人員簽約,承租經營《民眾日報》。今年4月30日約滿到期後,卻出現同屬東森集團的蔡豪、王世均人馬對經營權各有說法與動作,甚至更有「一報兩版」之情事,導致報社員工一度搞不清老闆到底是誰。

電腦主機遭搬引爆爭議

5月4日下午,有2場關鍵記者會舉行,致使《民眾日報》爭議浮上檯面。下午2時,《民眾日報》副社長張弘光在高雄總社附近召開記者會,指稱先前皆曾擔任《民眾日報》董事長的蔡豪與王世均兩人互爭經營權,導致報社200多名員工人心惶惶,無法正常工作。他並表示要在網路發行《new民眾日報》進行員工自救,希望真正經營者出面指出《new民眾日報》「侵權」,藉此釐清經營權爭議。

張弘光提供報社監視器畫面,指稱畫面居中者為屏東縣議員蔡豪,並說他率眾強行搬走報社電腦主機等設備。然而新任董事長吳鎮生則對外表示是自己指揮派人搬走電腦設備,而蔡豪與《民眾日報》經營沒有關係。(記者宋小海攝)

張弘光提供報社監視器畫面,指稱畫面居中者為屏東縣議員蔡豪,並說他率眾強行搬走報社電腦主機等設備。然而新任董事長吳鎮生則對外表示是自己指揮派人搬走電腦設備,而蔡豪與《民眾日報》經營沒有關係。(記者宋小海攝)

張弘光另提供報社監視器畫面,指稱現任屏東縣議員蔡豪在5月2日下午率眾搬走報社電腦主機,以致於無法出報,而於事發當天向高雄市十全派出所依「竊盜罪」報案。在記者會現場,幾位地方員警也到場關切,表示相關案件並已移送高雄市三民一分局偵察辦理。

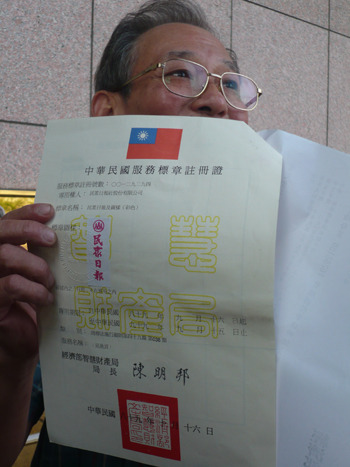

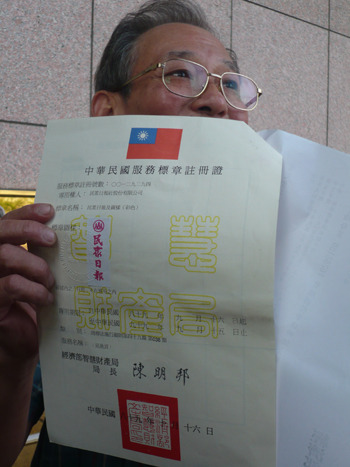

然而張弘光召開記者會後1個多小時後,登記立案於屏東市的愛鄉傳播大製作董事長、亦是縣議員蔡豪服務處主任的吳鎮生,也公開向各家媒體記者說明,並出示經濟部智慧財產局的標章註冊證等文件,表示自己才是《民眾日報》新任董事長。

吳鎮生表示,《民眾日報》原屬東森集團下的東豪股份有限公司,而他已在4月時取得東豪經營權,並陸續取得《民眾日報》相關事業經營許可。

「我也溝通了兩個禮拜,無從溝通,沒有人願意出來面對我嘛,所以我就只有把我的財產先顧好。」吳鎮生表示,取得經營權後,報社電腦等設備乃是由自己派人搬運,接著將在高雄市新光路的辦公室編輯,自5日起發報。他也再三向各家採訪記者強調,此事與蔡豪沒有任何關係。

吳鎮生在張弘光召開記者會後不久,也出面對外說明,並提供《民眾日報》的相關文件做證明。(記者宋小海攝)

經營之爭其來有自

吳鎮生在張弘光召開記者會後不久,也出面對外說明,並提供《民眾日報》的相關文件做證明。(記者宋小海攝)

經營之爭其來有自

經營權爭議浮上檯面, 蔡豪對此事件不願回應,而另一方王世均則透過律師聲明表示,經營權糾紛與他無關。

在此事件中,被點名的關鍵人士否認與此次《民眾日報》風波有所關連,但兩人在過去卻皆擔任過該報董事長。創刊於1950年的《民眾日報》因經營不善,在2001年由東森集團收購,蔡豪當時擔任董事長,後來才轉由同屬東森集團的王世均經營。

王世均擔任董事長期間,則在2007年 4月15日透過有業務合作關係的李中傑,與長期在中部經營報紙發售的林文雄簽約,由林文雄承攬報務經營。林文雄經營的《民眾日報》高雄總社,即與李中傑的「甲上蘋果國際行銷有限公司」皆為同一地址。

不過在與林文雄簽約完成後,王世均隨後在勞動節資遣逾百名員工,卻發生拖欠資遣費事件。經員工抗爭鬧上高雄市勞工局,事隔2個多月社方才終於發放總計新台幣1631萬元的資遣費。

而在林文雄正式承攬報務後,其經營模式以各地方縣市為重心,主要以「業務記者」形式進行。記者除了寫新聞,也要自行負責拉廣告或業配,不過實際組織模式隨各縣市狀況而異,有些縣市仍有少數業務人員。該報地方特派員透露,在這種狀況下,許多報社員工乾脆選擇不要底薪,直接對分廣告費用。

部分《民眾日報》記者認為,過去林文雄並未給予太大業績壓力,也不會干涉報導要求說好話,所以仍稱得上合作愉快。雖然「記者拉廣告抽佣」是一種趨向極端、也讓業界知情人士垢病的操作方式,卻也使《民眾日報》營運不再虧損,還算是會「下蛋」。據瞭解,林文雄原有意繼續承租經營,但遇到此次經營權爭議風波,不知找誰續租。今年4月7日,林文雄的「承租對象」李中傑透過律師發函,要求林文雄交還辦公設備、廠商及所有客戶資料。

但是在吳鎮生出面宣稱擁有經營權的狀況下,不僅使李中傑這封律師函效力存疑,更複雜的是,其實王世均在去年7月4日向高雄市政府經濟發展局申請「民眾日報社股份有限公司」停業1年,而林文雄則另外透過「民眾報業股份有限公司」維持發行。王世均當初申請停業的原因雖然未明,但也因此讓吳鎮生有了取得董座的機會。

另外,由於吳鎮生主張自行辦報,而讓今年4月底甫與中國《天津日報》建立合作契約,收益增添斬獲的林文雄,只好將過去3年經營的報社拱手讓人,少數經營管理人員也忙著結清帳目工作,準備跟隨林文雄返回中部。

吳鎮生後續透過《民眾日報》聲明啟事宣稱王世均與李中傑的交易並非合法,將依法訴究,而《民眾日報》等商標「目前並無授權予王世均、李中傑、中臺灣報業公司、民眾報業公司、甲上蘋果國際行銷有限公司或其他自稱曾為本公司員工之人」。

當初希望透過《new民眾日報》「找出」經營者的張弘光,則被吳鎮生的聲明回擊,表示公司沒有「張弘光」之任職或勞健保資料。不過根據原《民眾日報》經營團隊人士指出,先前與許多記者都是從廣告費用直接拆帳,所以不少人與報社並未有勞健保等形式關係。

南北印刷出報一度不同調

早在張弘光、吳鎮生公開說明爭議之前,《民眾日報》即出現內部分裂,各擁其主的狀況,5月1日的報頭註明「董事長王世均、社長林文雄」後,在5月2日開始,報社高雄、台北兩處印刷廠送出的報紙,卻出現報頭鬧雙包的狀況。

5月2日,北版仍維持「董事長王世均、社長林文雄」,南版則更改為「董事長吳鎮生」。然而在關鍵的高雄總社編務設備遭搬離事件後,《民眾日報》台北分社提供電子郵件位置,緊急接受各地記者稿件,不少在台北的記者也被召回辦公室協助編版,在3日至4日,報頭則為「發行人蔡錦煊、社長林文雄」,刊有「蔡錦煊自民國九十九年五月三日起,擔任民眾日報發行人」之啟事,過去在社論旁突顯高雄觀點的「雄論」,竟也改為「北論」。

不過由於吳鎮生宣示自己擁有《民眾日報》經營權,南部許多零售通路也未收到由台北發行的報紙,加上張弘光出面控訴,最後變成「民眾日報停刊」消息不逕而走,但在爭議過程中,實際上該報從未全面停止印刷。而在媒體報導此一事件後,過去擔任《民眾日報》總顧問的「新發行人」蔡錦煊則對媒體表示,要至台北分社瞭解狀況,並不再擔任發行人。

當吳鎮生於5日「復刊」刊登半版接管聲明,自此「南部版」統一為「董事長吳鎮生、社長許芳青」,不過僅發行2大張共計8版,而且內容則使用中央通訊社供稿,訊頭幾乎為「本報綜合報導」,若非尚有記者掛名固定「廣編」欄位與軟性資訊,一般讀者恐怕在報紙找不到任何記者名字。

在另一方面,在蔡錦煊表示不再擔任發行人後,台北分社仍持續接收各地記者稿件,另行出報,但報頭不再註明任何職銜名稱。接連印了2天之後,已編排而將在7日發行的「北部版」,則在各方折衝之下停印,至此《民眾日報》印刷發行才真正被統一,但直到11日,吳鎮生的《民眾日報》才開始刊登各地記者的新聞稿件。

11日下午,新任董事長吳鎮生召集《民眾日報》全國各地特派員開會溝通,並允諾在13日恢復5大張出報,據瞭解「前」董事長林文雄等人也出席參與。隨著吳鎮生承諾實現、高雄觀點的「雄論」也改題為「英豪論」3字,經營權歸屬似乎逐漸明朗化之際,《民眾日報》的經營方向是否改變,則是留任員工現階段最關心的事情。