文/鄭國威(「卯上主流」隊輔、「新聞2.0背包記者」導師、部落格「

龜趣來嘻」版主」)

「......既然來參加這個營隊,就要有『即使可能失敗或沒法完成也要用新方式跟態度作新聞的氣魄』!」

上頭這句話,我今年說了三次,第一次是在媒體觀察教育基金會主辦的冬季卯上主流媒體與文化行動記者營,第二次是在華視主辦的Journalism 2.0 背包記者訓練營,第三次是在大碩青年關懷基金會辦的第二屆葡萄藤種子記者研習營。而上述三個記者營隊的活動,竟然都是在學校開始放寒假之後的一個月內舉辦的,在這一個月內擔任了三個營隊的隊輔、導師、或講師,也算是我個人的小紀錄了。

說來慚愧,我從沒當過一天「專業記者」,不具備許多線上記者擁有的經驗、常識、跟認知,不過也幸好如此,我才能處在一個特別的位置,來看待這些未來極為可能成為記者的年輕學子,並分享我在網路世界的經驗。

雖然沒當過專業記者,但是「業餘記者」倒是幹了不少回,我研究所的論文跟自己部落格裡頭有一大半都是在討論跟釐清這個概念跟分享許多重要案例。說業餘記者大家可能覺得陌生,不如用「公民記者」這個已經被廣為理解的詞吧。但我還是得先說:業餘跟專業的最主要差別其實是「熱情」,而不是其他的。

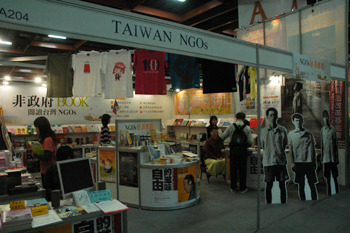

我擔任卯上主流媒體與文化記者營的隊輔已經三次,雖然嘴巴上總是說自己已經老到不能再當「小隊輔」了,但每次被媒觀的蔡小怪邀請時還是硬著頭去了。而每一次的講師陣容跟活動安排也都讓我收穫滿滿,常常覺得自己算是賺到了。

「卯上主流」,光聽這個名稱就可以想見這不會是一個「單純的」營隊。或著我該說,正是因為我們,乃至於記者、媒體工作者平常的生活都太單純,單純到不了解其實很多事情不如表面那麼單純、那麼和諧、可以習以為常,所以這個營隊才有舉辦的意義。

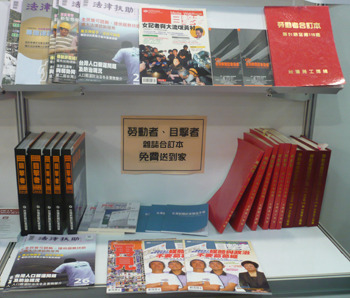

這個由管中祥老師(媒體觀察教育基金會董事長,媒體改革界先鋒)發起的營隊,邀請來的講師組合包括主流媒體界裡的異數、另類媒體界中的翹楚,還有社會運動界中控訴媒體最力者。第一位講者可能跟你說他在主流媒體裡頭如何「革命」跟「有縫就鑽」,第二位講者可能跟你說他如何從主流媒體轉為另類、獨立、公民媒體工作者,並且分享他轉型的目的,第三位講者可能乾脆跟你說這一切都沒有意義,沒有實力、沒有對抗,甚麼媒體發聲都是假的。然後當你感到渾然不知所措的時候,第四位講者就又用他跑出來的精彩又有力量的深度調查報導把你震醒,告訴你:不是媒體失靈、別怪政商壓力,是你不敢爭取、不願意多想一點、多作一點。

你可能在參加卯上主流營隊時,得去採訪跟了解你從來沒想過要去接觸的群體跟議題。你或許看過星光大道,知道很多原住民歌手聲音嘹亮,但你大概沒有跟三鶯、溪州、撒屋瓦知部落的族人一起圍著火,在「抗爭到底」的布條下,在河濱的高架橋下,唱歌,喝酒,了解族人遷移的故事,以及不願再遷移的故事。

你可能去過淡水,吃著阿給,騎著腳踏車,踏上漁人碼頭看夕陽,但你或許不知道在淡水這麼個地方就有淡江大橋、淡北快速道路、淡水老街改建等等好幾個受到社區及環保人士關心的議題,即將永遠改變淡水的風貌,而縣政府根本不願意與當地民眾溝通,當地民眾也好,來觀光遊玩的旅客也好,也多半對這些議題一知半解。

你可能家裡頭請了印傭、菲傭、越傭...,照顧你家的孩子、病人、或是年紀大了的長輩。不過你多半無法正確地念出他們名字的發音,也不在乎他們到底得從微薄的薪資再抽出多少付給仲介。如果是菲律賓來的「移工」,當他們假日到中山北路的小馬尼拉區採購家鄉味飲食,在網咖用skype視訊連線給在菲律賓的家人,或是參加聖多福教堂的「拜拜」時,你大概沒有多少興趣知道其實有很多幫傭沒有辦法放假,來台灣幾年都沒有放過一天假。

管中祥老師認為,現在我們說記者報導偏頗,錯誤,充滿歧見,其實記者只是反映一般人的看法而已,記者也都從未進入過這些群體跟議題啊。如果將來要當記者,與其學怎麼下標、怎麼倒金字塔寫作、怎麼過帶剪接,更應該先打破自己原先的框架,才能記下真實,而不是自己的幻想。這便是卯上主流營隊要給這些未來記者的體驗。

短短兩天半的營隊,在講師跟工作人員的努力下,可說資訊密度非常高,然而學員能吸收多少,未來付諸多少行動,就難以預估了。此營隊強調技術鍛鍊,重視理念先行的作法或許比較適合已經有點媒體製作能力的學生當作必修學分。而在另一方面,由華視主辦的背包記者研訓營或許可跟卯上主流營隊相互學習。

新聞2.0背包記者研訓營是由華視總經理陳正然及剛加入華視團隊的位明宇老師籌劃啟動,今年是第一屆。由於是牌子老、信用好的電視媒體,所以在預算應用跟人力資源上當然都比卯上主流營隊來得寬裕,不過更重要的是這是公廣集團除了公共電視與Peopo以外,集團成員有計劃、大步邁進新媒體及公民新聞範疇的又一嘗試,對於一直認為公共媒體與公民媒體應該更緊密連結的我來說,是挺振奮的消息。

位明宇老師先前在網路公司待過不短的時間,也在學校任教,如今進入華視,這營隊便是她企圖在華視內打造新聞未來的第一個任務。營隊很大手筆地邀請了在大學任教的年輕教授、中研院專案經理、知名部落客擔任導師,在營隊五天期間全程參與,各自帶領一到兩個小組完成各項考驗、並隨時給予新觀念刺激。我也很榮幸成為其中一員。

華視最豐沛的資源自然就是電視媒體了。因此背包記者營隊的課程活動中安排了不少前往華視參訪、跟著華視新聞部記者出機採訪,並且能夠使用華視提供的十部專業攝影機,跟配有專業剪輯軟體的電腦。在這個預設的脈絡下,「影音新聞」的處理能力被學員看得很重,但我認為這個預設脈絡其實是個陷阱。

既然要「新聞2.0」,如果只把背包記者詮釋為「能夠獨立作業的新聞記者」的話,那其實線上有太多記者,不管是電子媒體記者或是印刷媒體記者,都早就擁有這樣的技能,所以我才會不斷要求我帶的小組學員,撇開得過TVBS新聞獎的紀錄、撇開在校園廣播電台的經驗,也撇開新聞系教你的一板一眼,打定主意就是要作新的東西,即使失敗也要作,不然這五天就只是浪費了。

嚴格說起來,背包記者營的理念教學以及技術鍛鍊並重,是妥善應用五天時間做出的最好安排,不過在理念教學部份,偏重新媒體的影響是造成學員不知道「為何而戰」;學員一方面獲得未來新聞業必須變革,且變革必須提早準備的心態,一方面得到應用與結合新舊媒體技巧的能力,但卻不知道要關心些甚麼。

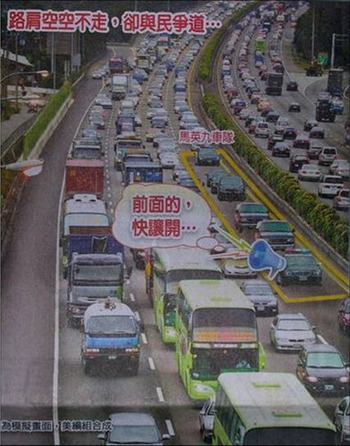

這可以從營隊第一天剛開始時,由團體動力營造專家帶領的認識彼此活動中發現,這批學員的階級同質性太高,而後來第一次選擇報導主題時,大隊長先表示這次營隊因為辦在內湖中研院,交通不便,最好不要跑太遠,於是有許多組乾脆選擇報導「這個營隊」,認為選這個主題最簡單、最方便,有很多現成的受訪者可以訪問。這其實便顯現了背包記者說來簡單,其實非常困難,因為就跟許多偷懶的記者一樣,學員一開始也只想當個自我設限、內向取材的宅記者。當然,我認為這其實也是營隊安排的陷阱。

在第二次提交報導主題時,就可以明顯發現在兩天的刺激過後,各組都迅速成長,捨棄了原先偷懶的作法,而選擇了更富挑戰性,更符應社會動態跟自我目標的題材。但是這時候營隊又給了一個陷阱/機會:提供專訪當紅藝人的機會。這下子又有三個小組被吸引了過去,決定去採訪田中千繪跟李國毅以及他們剛上檔的偶像劇。

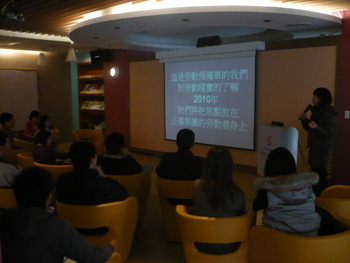

營隊中比較特別的一個段落,是讓每個小組在開放空間中自己思考「十年後的媒體樣貌」。我建議我的小組不要天馬行空的幻想,而是先想想過去十年的媒體演化軌跡,從案例中抽取概念,然後再推演未來十年的發展。我想這也是訓練他們看見議題背後共通點的一個訓練。

營隊最後一天,便是報告的重頭戲。由於沒有限定報導主題,因此最後分組報告時每一組的報導都大異其趣,而經過這樣的鍛鍊,學員們也體認到當記者難,要當能獨當一面的「背包記者」更難。大多數的小組前晚整夜沒睡,就為了準備隔天一大早的最終測試。我在想,要是每個記者都那麼認真,新聞應該會好看很多,不過大概也很快就會過勞死了。

最後評審結果出爐,由我帶領的第一組拔得頭籌。除了影音之外,他們應用了許多Web 2.0的工具,將紮實的採訪跟蒐集來的資料整理成動態時間軸跟表格,並且發表在部落格上,讓這篇報導有了更長久的生命。當然,對於熟稔網路應用的人來說,這只能算是初階入門的作法,但是能在營隊過程中突破重重陷阱,不怕失敗地去嘗試新的新聞作法,我還是挺高興的。

參與了那麼多營隊,我心中浮現兩個想法,第一,我也想要辦一個營隊,課程包括 1. 編寫wikipedia 2. 安裝及使用Linux(Ubuntu 或 Debian) 3. 翻譯全球之聲 4. 製作kuso影片上傳到Youtube 5. 用stickeraction發起一個公民運動並在最短的時間收集到最多的串連。第二,這陣子連續帶了好幾個傳播營隊,或許不如說服某個傳播學系讓我開一堂課,應該更「有效」。兩個想法都在籌劃中,如果你有甚麼建議,歡迎隨時聯繫我。