力倡調查報導的資深記者林照真,轉任教職後仍心繫深度新聞採訪教育;今年6月她帶領學生組織採訪團隊分析核電安全議題,完成後並陪同學生舉辦發表影展。(記者宋小海攝)

力倡調查報導的資深記者林照真,轉任教職後仍心繫深度新聞採訪教育;今年6月她帶領學生組織採訪團隊分析核電安全議題,完成後並陪同學生舉辦發表影展。(記者宋小海攝)

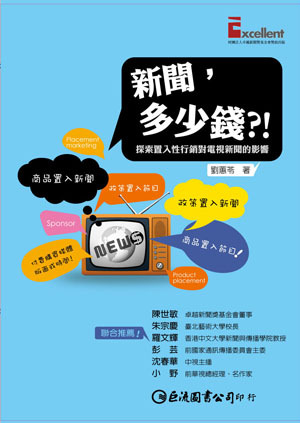

編按:

調查報導做為新聞專業及理念的極致展現,卻也在媒體經營日益困難的環境下,而漸難以獲得支持。然而今年台灣新聞圈則掀起振興調查報導的行動,除了優質新聞發展協會籌組媒合平台,募款支持調查報導探訪,卓越新聞獎基金會也成立台灣首度調查報導獎,鼓勵新聞機構投注經費與人力在這項新聞類型。

在九一記者節之前,目擊者除了簡介這一波調查報導呼聲,並刊載行人文化實驗室總編輯周易正的國外趨勢觀察,另外專訪在新聞界長期從事調查報導的林照真,分享她從新聞圈至學術圈之間,對於調查報導的投入及關懷。

特約記者羅心彤/專訪

在當前台灣新聞界提及調查報導,林照真的名字絕不會缺席。

現為交通大學傳播與科技學系助理教授的她,今年6月先是在卓越新聞獎基金會公佈增設調查報導獎時,獲邀參與對新聞專業探討的論壇。而在台大新聞所舉辦的「媒體公民會議」當中,當時主持人胡元輝表示,剛成立不久、以推動調查報導為宗指的「優質新聞發展協會」,需要180萬元捐款始能運作時,林照真更宣布要以一己之力捐出尚缺的170萬元,好讓該協會立即上路。台灣深度調查報導興起與衰落之間,林照真在新聞圈創造輝煌,在學術圈雪中送炭,期盼初春再臨。

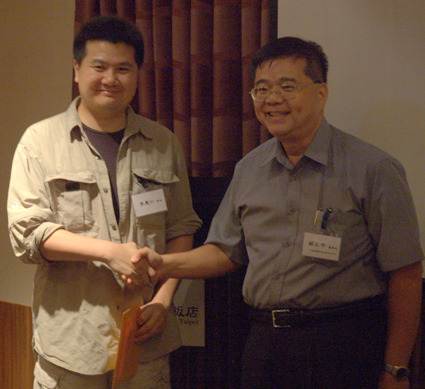

林照真在今年媒體公民會議表示,願自行捐170萬元,給予優質新聞發展協會推動調查報導。(記者宋小海攝)

調查報導為何重要?

從1985年至2005年,林照真在研究所畢業後即投入新聞業,先後在台視熱線追蹤、中國時報和天下雜誌擔任記者。在中國時報跑了10幾年專題新聞,其中曾以「戰慄土石流」 獲吳舜文新聞獎。經歷過新聞從業人員最意氣風發的時代,到後來因為媒體過度開放造成同業高度競爭,犧牲新聞品質,新聞業踏入黑暗時期;林照真20年的記者生涯暫時結束後,便將舞台轉向大學新聞教育,用不同於記者的方式,持續為創造台灣更優質的新聞環境努力。

在新聞傳統相對長久的西方民主社會,調查報導常被視為是媒體專業的表徵。一個調查報導作品的完成,意味著新聞工作者通常必須獲得媒體機構的支持,才能以長時間投入耗費人力與金錢的特定新聞題材。因而調查報導所經常體現的,是新聞媒體監督龐大社會機構的職責,亦是記者專業成就的指標。

曾撰有《記者你為什麼不反叛》鼓吹調查報導的重要,離開新聞圈進入學術工作之後,2009年更以《收視率新聞學:台灣電視新聞商品化》一書探討新聞界對收視率的迷思,獲得曾虛白先生新聞學術著作獎。不過台灣新聞媒體整體經營環境並未見起色,林照真念茲在茲的調查報導文類,也更加顯得稀少。

今年台灣民間響起重振調查報導的呼聲,筆者因而前往訪問林照真的種種看法,問答當中她說有些問題仍正在思考,並謙虛的說她試著回答。

2009年林照真以《收視率新聞學:台灣電視新聞商品化》獲得曾虛白先生新聞學術著作獎。(記者宋小海攝)

百花齊放後的寒冬

林照真回想當初在報社工作的情形,認為那是一個可以讓投身新聞界的記者有培養專業能力、發揮理想的時代。「當時會覺得真的是在做記者,雖然報社難免有政治立場反應在社論上多,但在新聞上的干預不多,那是一個真的在做新聞的時代,新聞報導空間其實是不斷在拓展。」林照真說。

在林照真眼中,在1985年她進入新聞這個行業,執政者管制已有鬆動,大環境雖然還是3家電視台2家報社的壟斷局面,對於政治新聞也依舊存在管制,因此民生相關新聞較多,尤其是環保議題,但同一時期的記者在即將開放的關頭,通過其他各種層面的訪問,例如政府部門和其他NGO團體,台灣新聞記者正慢慢建立一個完整的調查事件體系的脈絡。

林照真指出,與環保新聞相較,當時其他社會議題還無法獲得太多較全面的報導,但很多運動也在那個時間點,已經慢慢解除管制,社會運動開始風起雲湧,例如原住民要求「還我姓名」,女性爭取平權,還有農民、勞工捍衛生存權力等運動,在解除管制之後,「記者在自由開放的地方更願意為弱勢族群說話,這種心態是很明顯的」。

林照真說:「新聞界比其他行業更受到注意,跟著台灣的歷史社會開放一起往前進,無形中好像讓記者變成了推手,因為記者報導和媒體造勢讓弱勢團體的抗議形成某種輿論氛圍,開放了他們的空間。」

解嚴前後確實是新聞記者最意氣風發的階段,報禁解除、有線電視台合法化後開啟另一局面,林照真認為「當時記者是很熱血澎湃的,台灣走向自由民主的關口,媒體百花齊放,每個人都覺得是個大好前程,沒想到過度開放讓媒體新聞品質大幅下降,新聞界進入寒冬,這都是記者始料未及的。」

第一線記者必須能維持專注

只是面對市場競爭,記者的自主性不如以往,林照真認為衡量是否留在媒體的標準,在於「想寫的東西是不是登出來了」,更認為「想做的事不一定需要通過總編同意」。她以自己撰寫專題和書籍的經驗為例,許多都是她自掏腰包,利用休假獨自出國完成。

但林照真亦瞭解,例如現今平面媒體報社開始迎向新媒體科技時代,為了配合主管政策,第一線記者沒辦法專心只做好記者工作,還需要在新聞現場採訪後隨時發佈線上新聞,更甚者需要自行錄製影音新聞,額外的工作要求對記者來說,其嚴重性更高於來自總編輯的限制。

「以前對於一個專業記者的要求是對於事件掌握的程度越全面越好,長時間對於事件的追蹤,能夠培養記者成為該面向的專家,但因太過忙碌一直被打斷,只是消耗記者的專業能力,現今報社不想培養記者而是等記者疲憊之後再換新人的心態,既無法培養專業記者,對於整體環境也是相當不良的。」林照真指出,在新聞現場,新聞記者應該要參與整個過程,如果要趕回報社發網路文字新聞、影音新聞,這些額外工作需求所造成的中斷都會打擾記者對事件發展的掌握。

林照真也不諱言現在是卡在傳統媒體和新媒體結合的時代,同樣的內容如何能被多元複製,如何從文字新聞轉換成手機或是其他新聞,是現在報業面臨的最大挑戰。但林照真還是強調第一線內容提供者絕對是最關鍵的一環。

「如果一個媒體想要走的長久,新聞後面的媒體匯流分枝應該是取決於後面的技術人員,而不是讓第一線的記者忙的不可開交,造成新聞的破碎化,又如果媒體匯流沒有辦法讓現在的新聞達成最大的媒體效果,那就不應該這樣做,現今的媒體應該有這樣的體認才是。」林照真說。

不要輕言退出啊!

當前嚴峻的媒體生態,使得許多記者期待新聞成為社會公器,卻時而事與願違,而主管以廣告主或收視率為標準要求呈現內容,也限制了記者的自主性。不少記者受不了這樣的體制和結構,選擇出走。

「沒有一個環境是一塵不染的,有很多判準可以來批判這整個大環境,也許福利越來越少,老闆也換了,但只要你想寫的東西都有被刊出來,就算有些事可能管不上, 但表示這家媒體還可以待的。」在林照真看來,待在媒體裡絕對不比跑出來容易,還是有很多有理想、有能力的人,選擇待在新聞產業裡努力,因而她從不鼓勵別人離開媒體,但她指出,如果有些報導無法被媒體刊出來,也許就意味可以離開了。

面對現今社會輿論普遍對記者汙名化,林照真則認為其實記者改變不大,但大環境改變了,電視台和報社的意識形態,以及市場走向都在左右記者,但林照真表示這種現象可能存在每種產業:「新聞界追求收視率、學術界選擇熱門主題研究、追求評鑑制度,沒有任何行業是完全沒有缺點的,新聞界有缺點,但還是有好的報導產生,不應該先要求完美的環境才有完美的記者,在不好的環境之下也確實有優秀的記者。」

她也鼓勵還在主流媒體奮鬥的記者們絕不能輕易放棄,長時間觀察新聞界,她認為新聞圈其實不乏優秀的人才,主流媒體的影響力也還是大過於公民記者,「在主流媒體做起新聞報導也比較過癮,不要輕言退出啊。」

新聞機構與公民記者並肩努力

今年6月她曾出席卓越新聞基金會舉行的座談會,聽到線上記者談到,當初想寫北市府究竟花多少錢來支撐焚化爐的運作,但主管建議不要寫,避免惹來麻煩,經營專題與應付Daily News時間也令人無法負荷;自體制內出走的前聯合報記者朱淑娟則沒有上述壓力,環境報導部落格成為她自己經營的新聞媒體,甚至成為環保署必須每天監看的媒體之一。

最近前電子媒體的攝影記者李惠仁自費籌拍《不能戳的秘密》,深入追蹤政府部門隱瞞禽流感的醜聞,引起廣泛討論和注意;看起來似乎有理想的記者紛紛走向體制外,在體制外做更多事,公民記者也正逐漸成為引導重大社會議題的舵手。

對此現象,林照真認為傳播科技帶來很多改變,公民記者的出現在預期之中,但是公民記者必定有所侷限,採訪上也會遭遇諸多不便,包括許多地方無法進入採訪、很多人難以約訪到,以新媒體作為反擊和抗衡的力量來說,公民記者的抗衡力量還是不足,但擴散的力量以私人的方式擴散相當可觀,只是林照真也提醒閱聽眾,並非所有掛著公民記者的新聞就都是好新聞,有些公民記者雖然有心但沒能力和環境去培養獨立的言論和獨立的角色,這也是公民記者在資源上不足之處。

新媒體的確開放了空間,也開始有獎項也開放給公民記者,刺激傳統媒體報導所陷入的某種慣性,但林照真認為制度性運作的公司在實力上還是與公民記者相差懸殊,「公民記者當然要持續壯大,但我不認為我們可以期待公民記者改變台灣的整體新聞生態。」

然而公民記者的力量和資源與主流媒體差異極大,總體人數也少,林照真認為給多主流媒體壓力,讓他們正確的對待新聞以及記者,再加上更多公民記者的空間,「兩者合作才會讓新聞環境更好」。